「ヤマボウシの剪定時期っていつ?」

「これ以上高くならないようにしたい」

ヤマボウシがいつの間にか大きくなりすぎてしまい、お困りではありませんか?

そんなときは間引き剪定をおこなうことで全体がコンパクトに整い、樹高も抑えることができます。

ヤマボウシは11~2月の休眠期に剪定するのがおすすめです。

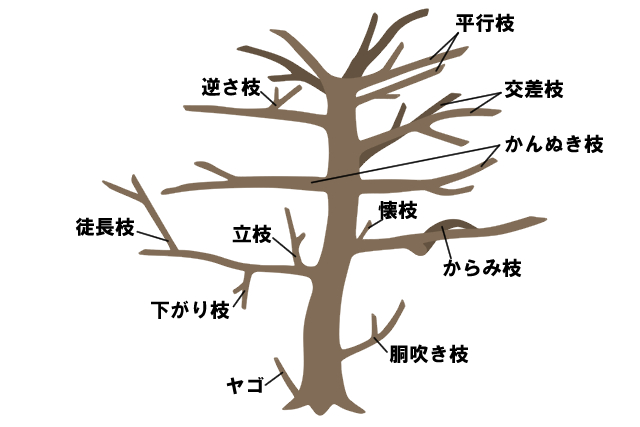

木への負担が少ない休眠期に、全体が円すい状になるように剪定することで、花付きも見栄えも驚くほどよくなりますよ!

- 花が増える!ヤマボウシの剪定時期

- ヤマボウシを剪定でコンパクトに整えるコツ

- 大きくなりすぎないよう「芯止め」する方法

ヤマボウシは剪定頻度が少なくすむ庭木ですが、放置すると10~15mまで大きくなります。

剪定方法から芯止めのコツまで、イラストでわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

ヤマボウシの基本剪定の時期は11月下旬~2月!

ヤマボウシの基本剪定は、落葉期である11月下旬から2月の間におこないます。

この時期のヤマボウシは休眠期に入るために十分な栄養を蓄えており、負担をかけずに剪定できます。

軽剪定なら通年を通して可能

ヤマボウシの不要な枝のみを取り除く軽剪定であれば、通年おこなうことも可能です。

もし11~2月以外で枝の混み具合が気になるときは、軽剪定で改善しましょう。

それでは、ヤマボウシの基本剪定と軽剪定の具体的な方法をご紹介していきます。

ヤマボウシの剪定方法

ヤマボウシの基本剪定では、樹幹まで風通しと日当たりがよくなるよう、混みあった枝を間引きます。

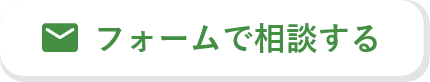

まずは以下のような不要な枝を付け根から切り取ってください。

かんぬき枝、平行枝、交差枝は、バランスを見てどちらか一方のみを切り落とします。

不要な枝

| 枯れ枝 | 枯れている枝 |

| 徒長枝 | 真上に勢いよく伸びた枝 |

| 逆さ枝 | 幹に向かって伸びている枝 |

| かんぬき枝 | 主幹を貫くように生えている枝 |

| 交差枝 からみ枝 | ほかの枝に交差している枝 |

| 下がり枝 | 下向きに伸びる枝 |

| 胴吹き枝 | 幹の根元付近から出ている枝 |

| ヤゴ ひこばえ | 根元から出ている枝 |

11月下旬~2月以外におこなう軽剪定では、このような不要枝のみを切る程度にとどめ、ヤマボウシに負担をかけすぎないようにしましょう。

- 上から切っていく

- 全体が円すい状になるように整える

- 樹高をおさえると上向きの花がよく見える

ヤマボウシは、1つの節を囲むように3枚以上の葉がつく「輪生(りんせい)」の性質があります。

枝葉が込み合っていたら、枝が対にならないよう互い違いに間引くとバランスよく仕上がります。

注意点として、ヤマボウシは樹勢が強いわけではないので、主幹や太い枝を切ると樹形が戻りにくいです。

そのため、太い枝の剪定は慎重におこないましょう。

ヤマボウシの高さをおさえる芯止め

高さをおさえたい場合は、主幹を2~3mの位置で切り落として芯止めをします。

木に大きな負担がかかるため、落葉後の11月下旬~2月までにおこないましょう。

また、幹が太くなる前の若木のうちに芯止めするのがおすすめです。

「失敗しないか不安」

「木が大きいので作業が大変」

という方は、ムリせず庭師さんや剪定業者に相談されることをおすすめします。

花芽を切り取らないように注意!

ヤマボウシの剪定は、花付きをよくするためにも大切な作業です。

しかし、剪定時にヤマボウシの花芽を切り落としてしまうと花が咲かなくなります。

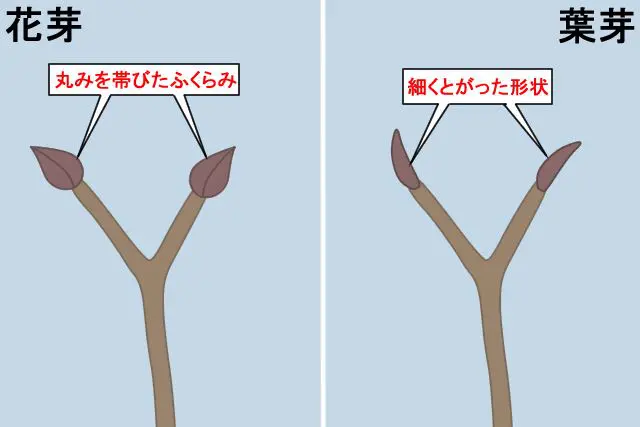

ヤマボウシは翌年に咲く花芽を夏につけるため、どれが花芽かわからないという方は注意が必要です。

花芽に似た「葉芽」と、残すべき「花芽」の違いを確認しておきましょう。

花芽:ぷっくりとした丸い形をしている

葉芽:硬くて先が鋭くなっている

常緑ヤマボウシの剪定方法に違いはある?

ヤマボウシは、冬になると葉を落とす落葉樹として知られていますが、冬にも葉を保つ「常緑ヤマボウシ」もあります。

この常緑ヤマボウシの剪定時期は12月から2月頃です。

剪定法やコツは、先ほどご紹介した落葉ヤマボウシと同じですので、そちらを参考になさってください。

ヤマボウシの剪定をおこなわないとどうなる?

「ヤマボウシは自然に樹形が整うから、剪定しなくてもよいのでは?」

こう思う方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、ヤマボウシは放っておいても樹形がまとまりやすい品種ですが、剪定をおこなわないと葉芽だけが伸び、花がつきにくくなってしまうのです。

また、落葉ヤマボウシは放置すると樹高が10~15mに至ることもあります。

大きく育てたい場合以外は、管理しやすい樹高に保つために剪定をおこないましょう。

ヤマボウシが育ちすぎて、「自力で剪定する自信がない」という方は、業者に任せるという手段があります。

剪定のプロに依頼すれば、手間や時間が省けるだけでなく「花芽を切ってしまった」「樹形が崩れてしまった」などの失敗を防げます。

自力での剪定に不安を感じたら、業者依頼も検討してみるとよいでしょう。

「すぐ対応してくれる業者は?」

「相見積りしやすい業者がいい」

このようなご要望をお持ちなら、全国に加盟店を持つ剪定110番までお問い合わせください。

24時間体制でご相談内容をお聞きし、お客様にぴったりの優良業者をお探しします。

ご相談は無料!紹介料などもいただきませんので、どうぞお気軽にご活用くださいね。

ヤマボウシを剪定してもらうときの料金

ここからは、剪定を業者に依頼したときの料金相場について解説します。

剪定業者9社での庭木の剪定料金の平均値を調べたところ、以下のとおりとなりました。

単価制の場合(庭木1本あたりの料金)

| 木の高さ | 剪定料金 |

|---|---|

| ~3m | 2,988円 |

| 3~5m | 6,860円 |

| 5~7m | 15,624円 |

日当制の場合(職人一人あたり、1日あたりの料金)

| 剪定料金 | 22,583円 |

※2020年9月時点

庭木の剪定料金は、単価制か日当制で計算されることが多いです。

単価制は木の本数が多いほど、樹高が高いほど剪定料金が増えます。

日当制は、作業スタッフの人数や作業時間をもとに料金が決まります。

敷地全体の手入れでなく、ヤマボウシ1本の剪定であれば単価制の業者がよいでしょう。

複数本の庭木を任せたいなら、どちらの料金設定がお得かは状況ごとに異なるため、両パターンの見積りを取ってみるのがおすすめです。

剪定料金を安く抑えるには

依頼前にできるだけ多くの業者で相見積りをすることで、お得な業者を見つけやすくなります。

一見同じような料金でも、業者によって受けられるサービスが異なる場合があるので注意してください。

見積り額に含まれるサービスを確認し、内訳や諸費用に関する不明点は業者へ尋ねておきましょう。

料金を抑えるために、少しでもヤマボウシの樹高が低いうちに剪定を依頼することも大切です。

ヤマボウシは10m以上まで伸び、上にいくほど大きく枝が広がります。

高所で広がった枝に対処するとなると、作業の難易度が上がり、剪定に時間がかかります。

こうなると、単価制でも日当制でも剪定料金が上がってしまうでしょう。

まずは業者に見積り依頼をしてみよう!

見積り依頼をすることで、具体的な金額がわかるだけでなく、業者選びの参考にもなります。

スタッフの対応なども実際に確認できるからです。

大事な庭木の剪定は丁寧な業者に依頼したいものですよね。

見積り時の説明がくわしく丁寧な業者なら、しっかり納得したうえで剪定を任せることができます。

もし見積りの依頼先で迷ってしまったら、剪定110番までご相談ください。

全国の優良業者と提携していますので、近郊のおすすめ剪定業者を素早くご紹介できます。

「まずは料金だけ知りたいな」という方も大歓迎です。

ご相談は無料で、24時間いつでもご対応!紹介料もいただきません。

ヤマボウシをお得に剪定するための手段として、剪定110番を利用してみませんか?

ヤマボウシの特徴や育て方

ここでは、ヤマボウシの特徴や育て方をご紹介します。

ヤマボウシについて理解を深め、より上手に育てるための参考にしてください。

ヤマボウシの特徴

ヤマボウシは縁起がよい樹木とされ、シンボルツリーとして人気です。

季節ごとにさまざまな姿を楽しめることも魅力のひとつでしょう。

ヤマボウシは、夏になると白やピンクの花を咲かせます。

また、秋になると赤い実をつけ、葉が赤く色づいていくのです。

そんなヤマボウシは、ハナミズキと間違われやすい一面も……。

そこで、下記にてハナミズキとヤマボウシの見分け方を解説します。

ハナミズキとの見分け方

ヤマボウシとハナミズキを見分ける際は、以下のようなことを確認するとよいでしょう。

ヤマボウシの基本の育て方

ヤマボウシの基本の育て方を以下にまとめました。

| 育てる環境 | 水はけ、日当たりがよい場所(ただし西日は避ける) |

| 水やり | 庭植え:真夏に日照りが続く場合はたっぷりとあげる 鉢植え:土の表面が乾いたタイミングでたっぷりとあげる |

| 肥料 | 1月~2月に緩効性肥料を与える |

ヤマボウシに与える緩効性肥料とは、ゆっくりと効果を現す肥料です。

1年を通して栄養を土にいきわたらせることができるため、新芽や花芽が増えたり、実がつきやすくなる効果があります。

気をつけるべき害虫・病気

ヤマボウシで気をつけたい害虫や病気は、以下のとおりです。

イラガは蛾の一種で、幼虫が葉に寄生し食害します。

イラガの被害を防ぐためには、冬に殺虫剤を撒くことで対策しておくのが有効です。

被害にあった場合は農薬で駆除しますが、必ずイラガ対応のものを選んでください。

うどん粉病とは、葉の表面にカビが生えて白くなる病気です。

うどん粉病にかかると光合成ができなくなり、最終的に葉が枯れてしまいます。

水はけや風通しの悪い場所で発生しやすいため、被害を防ぐためには水はけのよい土で育て、剪定で風通しよくしておきましょう。

うどん粉病は次々と周囲に広がるため、見つけたらすぐその部分を取り除き、農薬や殺菌剤を散布してください。

取り除いた部分は、付近に残さず処分しましょう。

「病気や害虫が増えて困っている」「なかなか剪定する時間がない」という方は、ぜひ剪定110番にご相談を!あなたのお困りごとを適切に解決できるプロを手配いたします。

受付は24時間365日対応しておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。