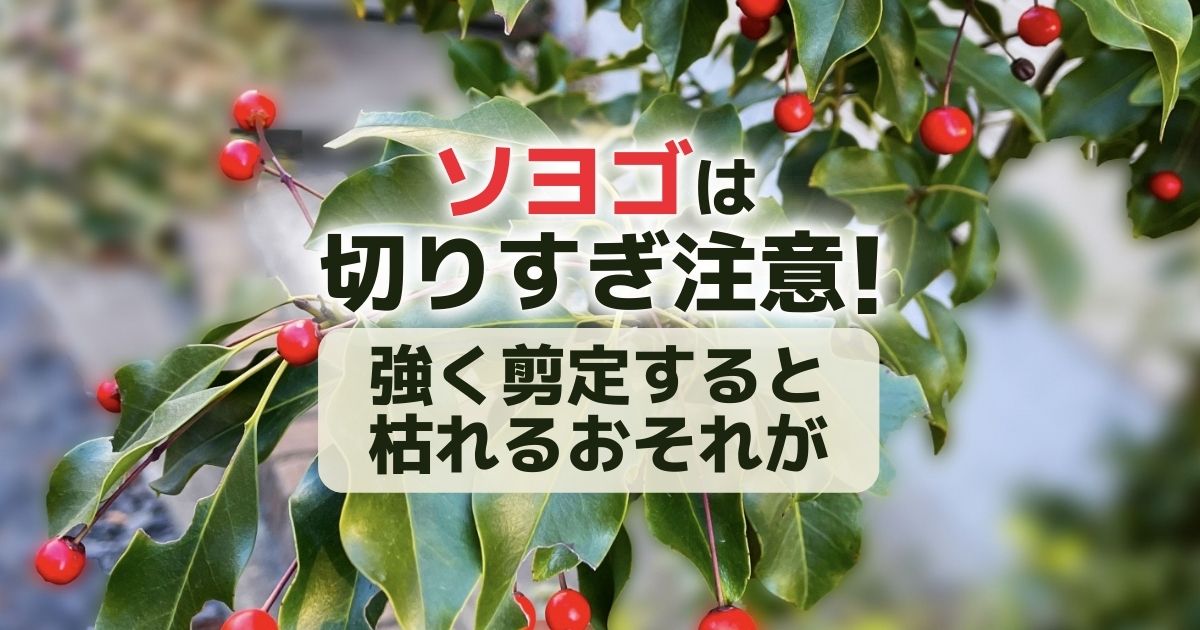

「生長したソヨゴを整った樹形に保ちたい」「ソヨゴに花や実をたくさんつけたい」と思ったときにぶち当たるのが、「剪定ってどうすればいいの?」という疑問ですね。

ソヨゴの剪定は、比較的簡単です。

時期と切り方のポイントを理解すれば、剪定の作業自体はごくシンプルだからです。

このコラムでは、ソヨゴ剪定のポイントや、実がならないトラブルの原因と対策、基本的な育て方をまとめて解説します。

- 剪定時期は実が落ちた頃

- 剪定方法は不要な枝を取り除く程度

- オスの木は実がならない

このコラムを読めばソヨゴの剪定や育て方をマスターし、ソヨゴのかわいらしい白い花や赤い実を毎年楽しむことができます。

ソヨゴの剪定時期は2月~3月頃がおすすめ

ソヨゴの剪定は基本的に通年可能ですが、2月~3月頃が特におすすめです。

この時期に剪定をすれば、ソヨゴの花や実を最大限に楽しめるからです。

ソヨゴは5月~6月頃に花を咲かせ、9月頃に実をつけ、10月~11月頃に実が赤く熟します。

実は特に摘み取らない限り、2月頃まではついたままです。

実が落ちたあと、春頃になると新しい芽を出します。

そして4月頃になると新しい芽が伸びた枝に、その年に花になる花芽がつきます。

4月以降に剪定をすると、花や実の数が減るおそれがあります。

花芽がついた枝を、一緒に切り落としてしまうことがあるからです。

2月に実が落ちてから4月に花芽がつくまでの間に剪定をすれば、今の実も次の花も犠牲にせずに枝を整えることができるのです。

また、ソヨゴは生長が穏やかな樹木なので、それほど頻繁な剪定は必要ありません。

2年に1回を目安に、枝が混み合ったり背が高くなりすぎたりして気になるようなら剪定をする程度で十分です。

ソヨゴの剪定しすぎはNG

ソヨゴの剪定は、樹形を作ったり枝を短くしたりというより、不要な枝を取り除く最小限の剪定にとどめることが重要です。

あまりたくさん枝を切りすぎると、ソヨゴは弱ってしまうことがあります。

枝を切ると葉の数が減るので、樹木は光合成で作り出せるエネルギーの量が減ります。

生育の早い樹木であればすぐに新しい枝葉を生やして体力を回復できますが、生長の遅いソヨゴは体力をなかなか回復できないのです。

ソヨゴを弱らせないためには、間引き剪定という方法で剪定をしましょう。

間引き剪定は、木にとって不要な枝を根元から切る剪定です。

枝を根元から切って量を減らすことで枝と枝の間に空間ができるので、透かし剪定ともいいます。

枝の間に適度な空間ができることで日当たりや風通しがよくなり、生育がよくなったり、病気や害虫を予防したりといった効果が期待できます。

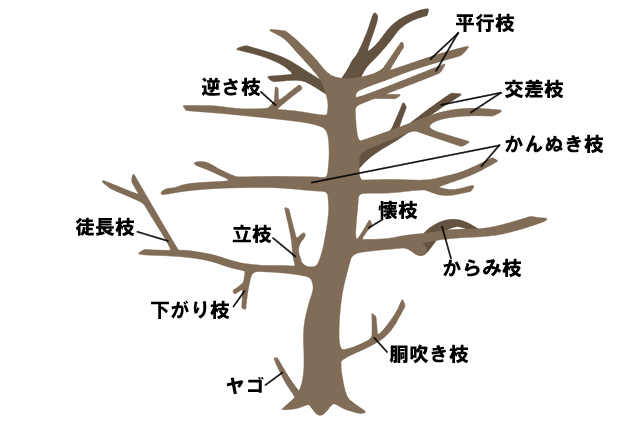

切り落とす枝は枯れている枝、内側に伸びた枝、他の枝と重なっている枝などです。

基本的にはそれほど樹形が乱れる樹木ではないので、明らかに邪魔になっている枝を切っていけば自然と樹形が整います。

切るべき枝の見極め方については、忌み枝の種類と見分け方のコラムでも解説しています。

枝を切るときは、必ず枝の付け根部分で切りましょう。

枝の途中でぶつ切りにすると、その枝は枯れたり、そこから枝分かれをして不自然な樹形になったりします。

切るべきかどうか、どこで切ればよいか迷う場合は、いったん残しておいて様子を見るのがおすすめです。

また、芯止めといって幹の頂点を切ると、背が高くなるのを防ぐことができます。

木のサイズをコントロールしたいときは、剪定により調整しながら育てましょう。

プロの剪定の費用

ソヨゴは生長が遅い木ではありますが、高さ10メートル以上に大きくなることがあります。

大きく育ちすぎた場合は、プロに依頼することをおすすめします。

剪定業者の料金設定には、「単価制」や「時間制」があります。

「単価制」は1本いくらという計算方法で、木の大きさによって料金が変動します。

「時間制」は、職人1人あたりいくらという計算方法で、作業時間によって料金は変動します。

単価制と時間制の相場は、以下のとおりです。

- 単価制の相場

-

本文3メートル未満:5,000円~

3メートル以上:7,000円~

5メートル以上:15,000円~

7メートル以上:木の大きさによって見積り - 時間制の相場

-

1人1時間:3,000~5,000円ほど

1人1日:15,000円~30,000円ほど

単価制は、剪定する木が大きくなるほど高額となっていきます。

時間制は作業時間が長くなったり、必要な職人の数が多くなったりするほど増額されていきます。

その他、クレーン車などを使用した場合には車両費が追加されます。

剪定した枝の処分を希望の場合には、その費用も加算されます。

剪定業者の費用については、庭木剪定費用の相場のコラムでも解説していますので、ご参考ください。

業者選びのポイントとして、相見積りといって複数の業者に見積りをしてもらうことが大切です。

複数の業者の料金や人柄をみて比べると、業者選びでの失敗を防ぐことができます。

無料で見積りをおこなっている業者は多いので、時間があるなら相見積りを依頼してみましょう。

当サイト【剪定110番】では、現地での調査による見積りを無料で対応(※)している業者をご紹介しています。

どこに依頼すればよいのか迷っているときには、ぜひ一度ご相談ください。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様の了承をいただいた上で、調査費用等をいただく場合がございます。

ソヨゴに実がならない原因

ソヨゴに実がならない原因には、剪定で花芽を切ってしまうことの他に、種類や環境の問題もあります。

おもに考えられる2つの原因を解説しますので、確認してみてください。

- オスの木だった

- 近くにオスの木がない

オスの木だった

ソヨゴは雌雄異株(しゆういしゅ)といってオスの木とメスの木があり、オスの木にはもともと実がなりません。

オスの木にも花は咲き、花の形で雌雄を見分けることができます。

メスの花は茎が長く伸びた先に1つの花がつくのに対して、オスの花は短い茎の先に小さな花が複数付きます。

これからソヨゴを植えたいという場合、花が咲いていない苗木の段階で雌雄を見分けるのは難しいので、生産者や販売店に聞いてメスの木を教えてもらうのが確実です。

すでに植えてあるソヨゴがオスの木だった場合、その木自体に実をならせることは不可能です。

ソヨゴの実を楽しみたいなら、メスの木を植えるか、メスの木の枝を接ぎ木する方法があります。

接ぎ木は作業や枝の入手が難しいので、新たにメスの苗を買ってきて植えるのがおすすめです。

詳しくはこのあとの雌雄のソヨゴを一緒に育てる方法で解説します。

近くにオスの木がない

メスの木には実がなりますが、メスの木だけでは実がならないことがあります。

雌雄異株であるソヨゴのメスは自分では花粉を作れないので、実をつけるためにはオスのソヨゴが作る花粉を受粉しなければいけないのです。

通常はメスの木だけを植えていても、実がなることが多いです。

ソヨゴは本州から四国、九州まで広く分布し、森林などに自生している樹木なので、通常は昆虫などによって花粉が運ばれ、自然に受粉ができるからです。

しかし、周辺にソヨゴがまったくない場合や、害虫対策をしていて虫が寄り付かない環境にある場合などは、受粉ができないこともあります。

ソヨゴを受粉させるにはオスの木から花粉を採取してメスの木のめしべに付ける人工受粉や、オスの木を接ぎ木するなどの方法もありますが、新たにオスの木を植えてしまうのも手っ取り早い方法です。

詳しくは次の雌雄のソヨゴを一緒に育てる方法で解説します。

雌雄のソヨゴを一緒に育てる方法

ソヨゴの実をならせるには、メスの木とオスの木を一緒に育てるのが確実です。

今あるソヨゴに加えて性の違うソヨゴを増やすには、おもに3つの方法があります。

- 新しくソヨゴを植える

- 接ぎ木をする

- 種をまく

それぞれ詳しく見ていきましょう。

新しくソヨゴを植える

今あるソヨゴがオスならばメス、メスならばオスの苗木を買ってきて、近くに植えます。

ソヨゴの植え付けに適した時期は、4月~5月頃か、8月~9月頃です。

植える場所は日当たりのよい場所か、午前中だけ日が当たる半日陰の場所でも問題ありません。

乾燥には弱いので、夕方の西日が強い場所は避けます。

オスの木を中心にして、周りを囲うように数本のメスの木を植える株立ち仕立てもおすすめです。

接ぎ木をする

接ぎ木とは、木の枝を切って、そこへ別の木の枝をつなげてくっつける方法です。

ソヨゴの場合、メスの木を台木としてオスの木の枝をつなげると受粉しやすくなり、多くの実がつくことが期待できます。

接ぎ木の時期は3月~4月頃が最適です。

- 接ぐほうの木の枝を、新芽の少し下で切り落とします。

- 枝の切り口をよく切れるナイフで斜めに切ります。

- 斜めに切った面の反対側の側面を、皮を薄くそぐように切ります。

- 枝の先端を、芽が2~3個ほど残る位置で切ります。

- 台木となる木の、接ぎたい場所の枝を切ります。

- 切り口の端部分に切り込みを入れます。

- 台木の切り込み部分に接ぐ枝を差し込み、断面をピッタリと合わせます。

- 乾燥しないようにつないだ部分を接ぎ木用のテープなどで巻きます。

接ぐ木した枝を保護するテープは、接ぎ木専用のものを使うのがおすすめです。

ニューメデールテープ 25mmx30M 1,798円

※2022年12月23日時点の本体価格(税込)です。

種をまく

ソヨゴの赤い実を使って種まきをおこなうことができます。

実をつぶして種を取り出します。

種は春にまくとよいです。

取り出した種を流水で洗ってから、乾燥しないように湿らせた砂やガーゼなどに包み、冷蔵庫で保管しましょう。

種から育てる場合には、オスなのかメスなのか、花が咲くまで見分けがつきません。開花までは数年かかってしまうので、花を楽しむまでゆっくり育てることとなります。

剪定業者など植木やお庭のプロには、樹木の植栽や移植に対応しているところもあります。

庭のソヨゴを今後どのようにしていくか悩んでいる場合には、プロに相談してみるときっと解決策ば見つかります。

当サイト【剪定110番】では、植栽や移植などお庭や樹木に関するあらゆるご相談を受け付けています。

ご要望に対応可能な業者を全力でお探ししますので、ぜひ一度ご連絡ください。

ソヨゴの基本のお手入れ方法

ソヨゴを健康に育てるために、基本的な育て方についても確認しておきましょう。

- 水やり

- 肥料

- 植え替え

- 病害虫予防

水やり

鉢植えの場合には、土の表面が乾いたらたっぷり水をやりましょう。

地植えの場合には、雨が降らない日が続いたときに水やりをおこないます。

地植えしてから2年以上たっている場合は、水やりの必要はありません。

肥料

植え付けや植え替え時に肥料を与えます。

鉢植えの場合には、気温が暖かくなる前に追肥をおこないます。

地植えで肥料をやるとしたら、寒肥として冬に有機質肥料を与えましょう。

植え替え

鉢植えで育てているときは、2年に1度ほどのペースで大きな鉢に植え替えをします。

小さい鉢のままだと根詰まりを起こして育ちにくくなってしまうので、根が鉢の裏から出てきた頃には植え替えをおこないましょう。

病害虫予防

ソヨゴの病害虫被害でよくあるのが、すす病とカイガラムシです。

すす病とは、葉や枝にすすのような黒いカビが付着する病気です。

すす病にかかると葉が光合成をおこなうことができなくなり、枯れてしまう原因となります。

もし黒くなった葉や枝を見つけたら、取り除いて進行を防ぎましょう。

すす病は、カイガラムシの排せつ物が原因となるため、殺虫剤など虫に有効な薬剤を用いて対策します。

カイガラムシは、植物の養分を吸い取る害虫です。

養分を吸い取られることによって木が弱るため、新葉や新芽が出なくなってしまいます。

また、排せつ物がすす病の原因となることから、カイガラムシを見つけたら早急に駆除しましょう。

カイガラムシの駆除は割りばしなどで払う他に、殺虫剤をまく方法があります。

カイガラムシは風通しの悪い場所に発生します。

発生を防ぐためには、定期的に剪定をして風通しのよい環境をつくりましょう。

「自分で剪定が難しい」場合や、「すでに病害虫が発生してしまって対処に困っている」という場合には、プロに相談してみるのがおすすめです。

ソヨゴの生態に詳しいプロは適切な剪定をしてソヨゴが健康に育つ環境を整えたり、害虫や病気を駆除、消毒したりといった対処をしてくれます。

当サイト【剪定110番】ではソヨゴの剪定はもちろん、あらゆるトラブルを相談できる植木のプロをご紹介しています。

適切な対処をしてくれる業者を迅速に手配しますので、植木の管理にお困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。

ソヨゴのシンボルツリーとしての魅力

ソヨゴは、家のシンボルツリーにぴったりの樹木です。

シンボルツリーとは、玄関や門などに植えてご自宅のシンボルのような役割を果たす庭木のことです。

シンボルツリーによって家の印象も変わりますので、素敵な木を植えたいと思われる人も多いことでしょう。

ソヨゴは常緑樹であることから、1年を通してつややかで鮮やかな緑の葉を楽しむことができます。

秋にはかわいらしい赤い実をつけ、春には淡い黄緑の新緑と白い花を咲かせ、四季を感じることができる木でもあります。

生長が遅いことから、剪定などのお手入れの手間が少なく、また半日陰でも育てられることから植えやすいです。

シンボルとなる木ならしっかり手入れをしてキレイに保ちたいですが、ソヨゴは手間が少ないのでおすすめです。

庭木のプロをお探しなら剪定110番へご相談ください!

大きくなってしまったソヨゴを剪定したい、あるいはこれからソヨゴを植えたいと思っているけれど、「どこに頼めばいいのかわからない」ということもありますよね。

そんなあなたには、【剪定110番】がお役に立ちます。

剪定110番は多くの剪定業者と提携を結んでいるので、お近くの業者をすぐにご紹介することが可能です。

どのようなお悩みを抱えているのかを弊社の無料相談窓口で伝えていただけば、ご要望にお応えできるピッタリの業者を厳選して手配いたします。

弊社の加盟店では現地調査と見積りを原則無料で対応(※)しています。

「料金を見てから考えたい」「まずは相談だけしたい」というご依頼も大歓迎です。

ご相談は24時間365日無料で受け付けていますので、庭木に関するお困りごとはなんでもお気軽にご相談ください。

※対応エリア・加盟店・現場状況により、事前にお客様の了承をいただいた上で、調査費用等をいただく場合がございます。