「大きくなりすぎた金木犀を小さくしたい」

「花もたくさん咲かせたい!」

「金木犀の剪定時期はいつが正しいの?」

成長が早い金木犀、コンパクトに整った状態を維持できずお困りではありませんか?

育ちすぎた金木犀の剪定は、樹高を低く保つ芯止めと枝を短くする切り戻し剪定で理想のサイズに整えましょう。

金木犀の剪定時期は樹形が長持ちして花も咲かせやすい3~4月が最適で、下記のように目的に合わせた時期におこなうこともできます。

花を増やしたい→【11月】

剪定回数をおさえたい→【4月】

春に伸びた枝を整える→【6月】

部分的な枝の処理→【通年OK】

少ない手間で枝をスッキリ整え、花もたくさん楽しめるよう、金木犀の剪定のコツをわかりやすく図解します!

【目的別】金木犀の剪定時期

金木犀の剪定は芽や花を損ないやすい時期を避け、目的に合ったタイミングでおこなうことで効率よく成果を得られます。

部分的に飛び出して気になる枝はどの時期に切っても大丈夫ですよ!

花を咲かせやすい11月の冬剪定

剪定に不慣れな初心者の方でも失敗しにくいのが、花が咲き終わってすぐの10~11月におこなう冬剪定です。金木犀は翌年のために冬も光合成で養分を蓄えるため、強く剪定しすぎないよう気を付けてくださいね。

- 新芽や花芽が出る前なので剪定しやすい

- 花を増やす効果も望める

大事な枝を温存しやすい秋冬の剪定ですが、春夏の生育期に伸びる枝で樹形が崩れることもあります。気になったら夏剪定で軽く調整しましょう!

樹形が長持ちする4月の春剪定

金木犀の剪定時期で最も効率的なのが、新芽が芽吹く前の3~4月です。とくに、寒い地域では冬よりも春剪定が推奨されています。

- 生育期直前に剪定するので樹形を保ちやすい

- 芽吹くまでに剪定できれば花数も減りにくい

1度の剪定で樹形の維持と花数を両立させたいなら、この時期の剪定がおすすめです。

春に伸びすぎたら6月に夏剪定

生育期に伸びすぎた枝を整える軽剪定は、花芽がつく前の5~6月中が適期です。初夏から長く伸びてくる徒長枝(次章参照)は養分を奪うばかりで花芽がつきにくいため、根元から剪定しましょう。

- 7月前後に花芽がつき始めるため、それまでに済ませる

- 春に伸びた新枝は花芽がつくので残す

基本的に、金木犀はどの時期の剪定にも耐える強さも持っています。そのため生育期以降に剪定する例も見られますが、枝がかえって激増したり、花が咲かなくなるケースがあります。もし時期外れの強剪定をしたいときは、庭木の性質に詳しいプロに相談してからの判断が安心です。

金木犀の剪定道具と使い分けのポイント

ボリュームのある金木犀の剪定は、枝の太さや作業段階に合った道具を使い分けるとよりスムーズです。

既に道具をお持ちの方は金木犀の剪定方法をご覧ください。

太い主幹や高枝を切断する場合は剪定ノコギリや脚立も必要になります。

初めて使う道具は、細い枝で試し切りをして慣れておきましょう。

金木犀を剪定でコンパクトにする方法

大きくなりすぎた金木犀を小さく整え、きれいな状態を維持するために、次の3つの方法で剪定します。

- 切り戻し

-

木の高さ、大きさを調整

- 透かし

-

枝の量を調整

- 刈り込み

-

表面の形を調整

自然樹形で育てるなら切り戻し→透かし→刈り込みと進めますが、希望の仕立て方によっては刈り込みしてからの方が失敗しにくい場合があります。作業のしやすさ、全体のバランスを見ながら慎重に進めましょう。

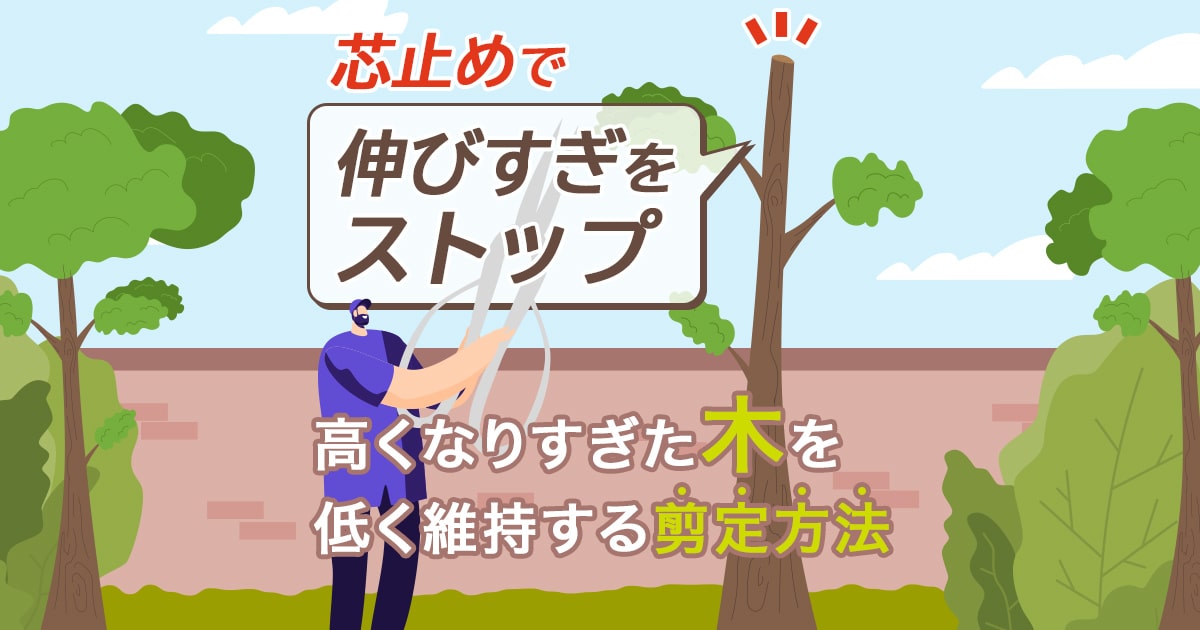

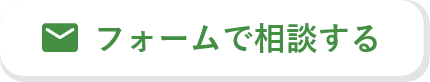

主幹を希望の高さに切る

「高くなりすぎた金木犀を低くしたい」「低いまま維持したい」という場合は、剪定の前に高さをおさえる芯止めをおこないます。適切な位置で幹や枝を切断することで、横枝が育つ、花が増えるというメリットもありますよ!

芯止めで金木犀の高さを大幅に低くしたい場合、枝や葉が極端に少なくなる低位置で切断すると枯れるおそれがあるため注意しましょう。また、理想の樹形に仕立てやすい高さをよく確認してから切ることが大切です。

- 樹高は最低2~3m程度が目安

- 切る位置は横枝のすぐ上が適切

- 芯止め後の樹形をイメージしてから切る

- 夏の芯止めは避ける

- 幹が太いと断面が荒れて細菌感染しやすい

- 難しいと感じたら業者を頼る

時期や金木犀の状態によっては、幹の切断後に樹液が止まらない、病気になる、弱るといったケースも見られます。また、直径5cm以上の太い幹や高枝は切断が難しいため、失敗や事故に注意しましょう。

長く伸びた枝や不要枝を切る

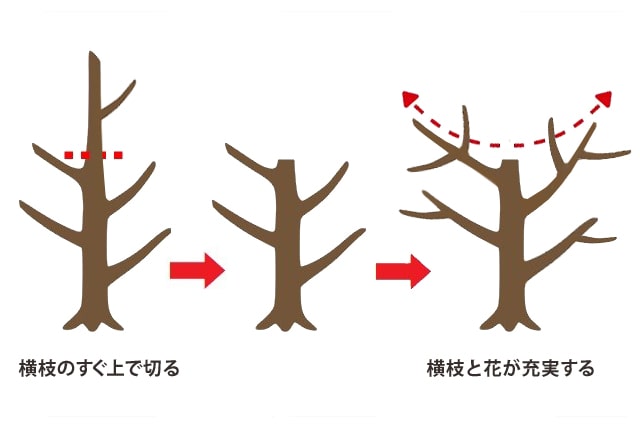

幹の高さを調節したら、枝を短く整える切り戻し剪定と、下記のような不要枝や込み合った部分を間引く透かし剪定で全体を整えます。

切るべき枝の特徴

| 平行枝 | 平行に伸びている複数の枝 |

| 逆さ枝、懐枝 | 木の幹に向かっている枝 |

| 交差枝、からみ枝 | 近くの枝にからんでいる枝 |

| かんぬき枝 | 主幹を貫くように左右対称に生えている枝 |

| 徒長枝 | 枝の途中から上に向かって長く伸びる枝 |

| 下がり枝、立枝 | 枝の途中から真上や真下に向いている枝 |

| ヤゴ、胴吹き枝 | 幹の根元付近に生えている枝 |

平行枝やかんぬき枝は片方を切るなどし、樹形バランスを崩している枝を省いていきます。

さらに、他の枝の成長を妨げる枝や混み合っている部分を次のように間引きましょう。

- 不要枝は根元から切る

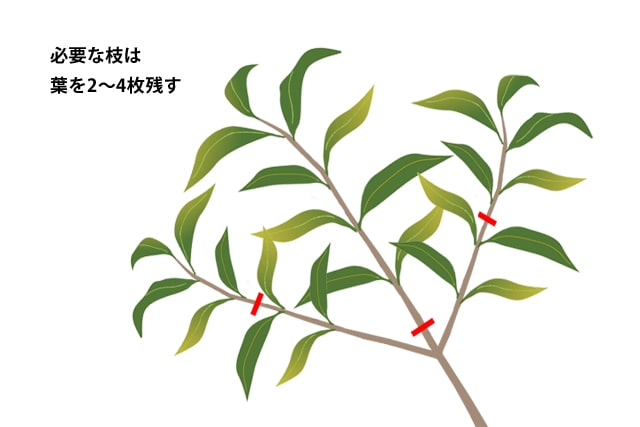

- 必要な枝を切り戻すときは葉を2~4枚は残す

- 3本に分かれて混んでいる枝は中央を切る

刈り込み後の形もイメージし、こまめに離れた場所から樹形を確認しながら剪定していきましょう。

幹や枝への日当たり・風通しの改善を意識することで、より金木犀の活力を上げることができます。

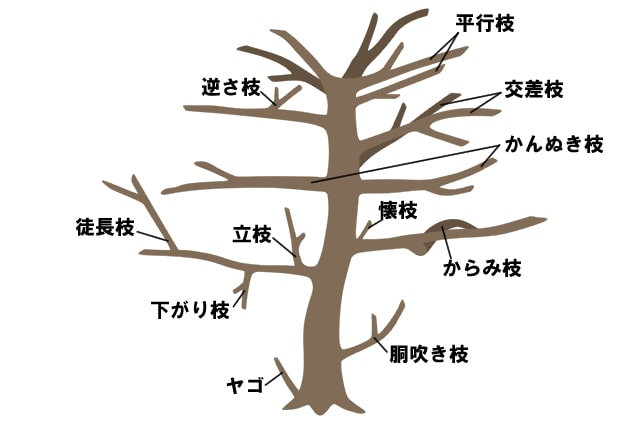

- 成長が早い上部の枝ほど深く切る

- 下部の枝は育ちにくいので切りすぎない

- 強剪定は枝枯れの原因になるので控える

金木犀は枝の途中で切るとそこから余分な枝がたくさん生えてくるため、不要な枝は根元から切りましょう。

必要な枝を切り戻して長さを調節したいときは、葉を数枚残せるよう、横枝のすぐ上で剪定してください。葉を失った枝は枯れてしまいます。

枝先を切り詰めて整える

前期に花が咲いた枝は2~3節を残して切り詰め、全体の樹形を整えます。

この作業でコンパクトな樹形を長持ちさせ、来期に花がつく枝を充実させることができます。

金木犀を好みの形に仕立てる刈り込み剪定

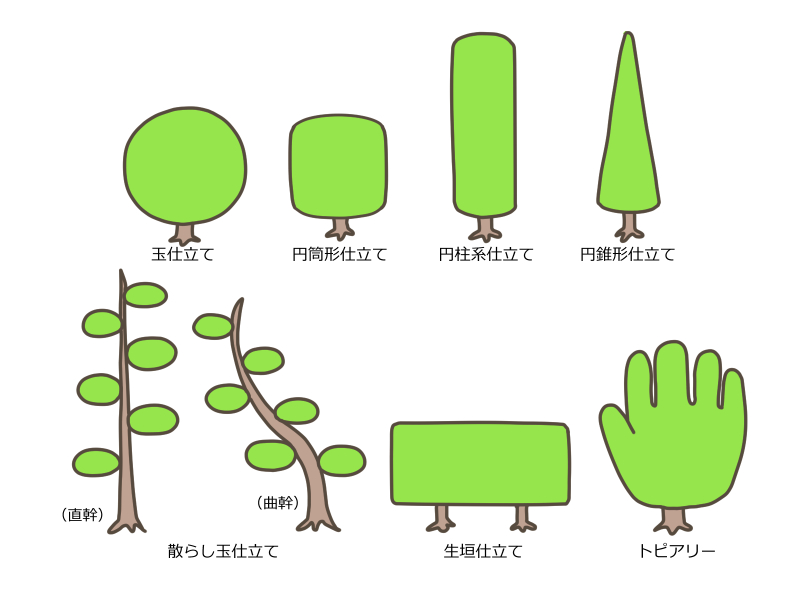

刈り込みとは、木の輪郭を外側から整える作業で、庭木を人工的な形に切り揃える目的でおこないます。刈り込みだけでは金木犀の健康を保つことはできませんが、サイズや樹形の細かな調整が可能です。

仕立て方の例

刈り込みによる仕立て方は多数あり、金木犀でよく選ばれるのは玉仕立てや生垣仕立てです。刈り込みに強い特質を生かし、クマなどの可愛らしいトピアリーに仕立てられることもあります。

シンボルツリーに最適な金木犀ですので、より目を引く樹形に挑戦したり、プロにトピアリー仕立てにしてもらうのも楽しい経験になりそうですね。

きれいに金木犀を刈り込むコツ

金木犀の剪定を刈り込みから着手する場合、大きく樹形を崩している枝は先に剪定しておきましょう。

- 下から上へと刈り進める

- よく伸びる樹冠や上枝ほど深めに刈る

- 離れた位置、色んな角度から確認する

刈り込みバサミは両手で動かさず片側を固定して、もう片側の柄だけを動かすとブレずに美しく刈り込めます。

枝枯れを防ぐため、葉がなくなるほど強く刈り込まないよう注意してくださいね。

もし、「思うように樹形が整わない、花が咲かない、枯れる…」といったトラブルが不安なときは、一度剪定業者に任せてプロの技を直に見ると今後の作業にも活かせるのでおすすめです!

「依頼を迷っている」「料金が知りたい」という方は、どうぞお気軽に剪定110番の無料相談までご質問ください。

金木犀を剪定するときの注意点

金木犀の剪定ミスや作業中の事故を避けるために気を付けたいことがあります。

- 金木犀を丸坊主にしない

- 剪定後のケアを忘れない

- 木が高い場合はムリをしない

それぞれの理由と正しい対処を見ていきましょう。

金木犀を丸坊主にしない

金木犀を丸坊主にすることのデメリットは次の3つです。

- 不格好な樹形になる

- 花が減る

- 弱る、枯れる

金木犀の剪定で多いお悩みは、下枝が減って上の方ばかりに枝が増え、バランスが悪くなってしまうこと。もともと金木犀は下枝が育ちにくいため、丸坊主に剪定するとさらに下枝が育たなくなります。

また、金木犀を丸坊主にして花芽のつく枝を失えば当然花は減り、葉が減りすぎると光合成できずに枯れるおそれがあります。

金木犀の剪定・芯止め後は癒合剤でケアする

金木犀は病気に強い木と言われていますが、幹や太枝を切断して断面が荒れてしまったときは、感染症にかかる場合があります。そのため、殺菌効果のある癒合剤を塗布しておくと安心です。

大きすぎる金木犀の剪定は事故に注意!

10mを超えることもある金木犀。手が届かなかったり、剪定時に大きな危険を伴うケースは少なくありません。「上の方が変な樹形になって目立つ…」「切った幹がお隣に倒れ込んだ!」という失敗をはじめ、何より心配なのがプロの庭師の死亡例もある転落事故です。

- 使用前に脚立のメンテナンスをする

- 地盤が軟弱なら板を敷く

- 転落しやすい行動(※)を避ける

樹高が高くなるほど、※脚立上での後方への寄りかかり、身の乗り出し、上向き姿勢などで剪定作業をおこない、転落する事故が発生しやすくなります。脚立はこまめに移動させるなど、くれぐれもご注意くださいね。

ここまで金木犀の基本的な剪定方法をお伝えしてきましたが、自力での作業が難しいことも多いでしょう。金木犀が大きすぎて手に負えない場合や、適期以外に剪定したいという場合は、知識と技術のあるプロを頼ることをおすすめします。

気になる剪定費用は、例えば剪定110番なら金木犀1本の剪定料が出張料などの諸費用コミコミで税込3,700円から(※対応エリア・加盟店により記載価格で対応できない場合がございます)。

場所を取る大型の脚立や高枝バサミを購入するよりお得かもしれません。

剪定110番は、LINEやフリーダイヤルで気軽にご質問いただける無料相談など、業者依頼が初めての方にも「相談しやすい」「わかりやすい」と言っていただけるサービスを目指しています。

「とりあえず大体の料金だけ教えてほしい」

「希望の仕立て方に対応してもらえる?」

こんなご相談にも24時間365日対応中ですので、いつでもお好きな時間にお問合せくださいね。

参考文献

「一番よくわかる庭木の剪定」監修:小池英憲

「はじめてでも美しく仕上がる庭木・花木の剪定」監修:川原田邦彦

労働安全衛生総合研究所「脚立からの転落災害の現状と防止対策の展望」